Projet Guadeloupéen de société : quid de l’évolution institutionnelle ?

Document : Rapport du groupe de Pilotage

27 Décembre 2012 - Congrès des élus

Le Congrès des élus départementaux et régionaux se déroule aujourd’hui, jeudi 27 décembre 2012. Le projet guadeloupéen de société mais surtout l’avenir institutionnel de l’archipel, qui divise la classe politique guadeloupéenne, y seront abordés.

Mais alors que Jacky Dahomay, l’un des deux coordinateurs du Groupe de pilotage du Comité du Projet Guadeloupéen (dont nous publions ci-dessous le bilan) affirme « que la question de l’évolution institutionnelle ou de l’évolution statutaire n’est pas du tout la préoccupation immédiate de nos concitoyens », quelle sera la portée des discussions sur cette question institutionnelle, ajoutée à l’ordre du jour de ce congrès des élus sur proposition de Josette Borel-Lincertin [1].

Ce matin, elle se disait en effet favorable à une consultation populaire afin de connaître l’avis des Guadeloupéens concernant cette évolution institutionnelle [2]. Elle s’alignait ainsi sur la déclaration, qualifiée par certains de "coup de gueule" de Jacques Gillot qui lors da la dernière réunion du Conseil Général (20 décembre 2012) réclamait une consultation populaire (référendum ?) sur cette épineuse question, et ce avant la fin 2013.

A suivre, donc...

Bilan du Groupe de Pilotage

Les coordonnateurs Mme Delile Anténor et Jacky Dahomay traduisaient en ces termes la mission qui leur a été confiée le 29 décembre 2011 par le Comité Guadeloupéen de Projet (CGP).

• Redonner du sens au vivre ensemble, pour arrêter le délitement du lien social, facteur de mal-être, de violence, voire de désespérance.

• Permettre à la société guadeloupéenne de se recentrer

• Permettre à la population guadeloupéenne de s’imprégner des questions essentielles qui se posent à la Guadeloupe.

Pour eux, il s’agissait d’organiser un « débat sociétal » et de faire que la Société Civile, dont le rôle était ainsi confirmé, se charge de relancer et d’animer le débat.

Quelques semaines après la fin des débats, quel bilan peut-on en tirer ?

Du groupe de pilotage à l’équipe de travail

Constitution

Dès les premières semaines de janvier 2012, les coordonnateurs ont réuni autour d’eux un petit groupe de personnes ressources avec le concours desquelles ils ont élaboré la note de cadrage « Vivre ensemble » ; le « vivre ensemble » étant la problématique générale. Cette note qui présente la méthodologie, les thèmes et le calendrier a été soumise au Comité Guadeloupéen du Projet le 17 février 2012. Lors de cette séance, les membres du groupe de pilotage ont aussi été présentés. Mais dès cette date, il était clair qu’un groupe d’une dizaine de personnes ne pouvait à lui seul assumer l’animation de réunions étalées sur cinq mois et sur toutes les communes de l’archipel. La constitution d’une véritable équipe de travail s’imposait. Au final, la constitution de l’équipe de pilotage (dite groupe de pilotage) n’a relevé d’aucune stratégie particulière, car aux personnalités cooptées sont venues se joindre des individualités fortes désireuses de s’engager dans ce projet de réflexion. Toutes étaient prêtes à relever ce qui, pour elles, était un défi : défi pour certains de vaincre la crainte d’affronter le public dans un débat qui touchait à la politique, mais pour tous, défi de réussir à rassembler les Guadeloupéens, au-delà des idéologies et des croyances, pour débattre de l’avenir de la société guadeloupéenne.

Au bout du compte, composé de plus de quarante personnes, le groupe des animateurs, experts et grands témoins, malgré son hétérogénéité et la disponibilité bénévole limitée de chacun, a respecté ses engagements en allant jusqu’au bout du contrat. On y trouve des femmes et des hommes, des retraités et des actifs, des cadres supérieurs et des techniciens, des fonctionnaires et des libéraux. S’il ne s’agit pas là d’une photographie de la société guadeloupéenne, on en est très proche.

Fonctionnement

La diversité du groupe n’a pas empêché la cohésion des discours tenus dans les débats grâce à un travail collectif sur chaque thème abordé, et à la production de documents de travail.

Les « débriefing » organisés chaque semaine complétaient le travail de mise en cohérence. Ces réunions de coordination ont permis de consolider des savoirs, de rassurer les animateurs et d’améliorer en conséquence la qualité des interventions.

Les quelques moments de découragement dûs soit à la non-tenue des réunions faute de participants, ou à des images plutôt démobilisatrices que la presse renvoyait de leur travail, n’ont pas réussi à entamer l’enthousiasme des animateurs.

L’objectif que s’était fixé le groupe de pilotage était clair. Il s’agissait d’aller à la rencontre de la population guadeloupéenne et de l’inviter à débattre autour du « vivre ensemble » dans la perspective de recueillir des éléments (constats, analyses et propositions) pour l’élaboration d’un projet de société.

Ainsi, plus d’une centaine de réunions ont été programmées afin que, dans chaque commune, l’on débatte autour des cinq thèmes retenus.

Dans une société où la citoyenneté est plutôt mise à mal, le pari n’était pas gagné d’avance.

Les débats

L’organisation mise en place

Une ligne téléphonique dédiée, un site internet, une page Facebook et une adresse mél ont été mis à disposition par le Conseil Général début mars. Le mois de mars a été mis à profit pour des rencontres avec les associations, celles qui avaient répondu à l’appel lancé sur les médias en février. Ces réunions préparatoires ont permis d’élargir l’équipe d’origine.

Comme prévu par les présidents du Congrès, la logistique a été prise en charge par le Conseil Général ou le Conseil Régional (communication, reproduction et diffusion de documents) et les mairies (mise à disposition de salles équipées). L’essentiel de la communication s’est faite par les medias audiovisuels, la presse écrite et des prospectus (flyers).

Certaines municipalités ont participé à la communication en direction de leurs administrés (associations notamment).

Pour chaque débat, il y avait un animateur (membre du groupe de pilotage, exceptionnellement un autre membre de la société civile), un rapporteur (membre du groupe de pilotage, cadre de l’une des collectivités, membre de l’équipe du consultant).

Le déroulement des débats

Le premier obstacle à franchir était d’arriver à mobiliser, amener les citoyens à consacrer du temps pour venir débattre publiquement de sujets qui, tout en ayant l’air de banalités quotidiennes, n’en n’avaient pas moins une dimension philosophique et politique forte.

La deuxième difficulté, était d’ordre culturel.

La pratique de l’argumentation n’est pas courante si l’on en juge par les échanges dans les lieux publics et dans les médias.

Le contact avec le public, de l’avis généra, a été correct.

Aucun incident grave n’a été relevé et d’une manière générale les débats se sont déroulés dans un climat de respect de l’autre. Les débordements sont restés marginaux, en dépit d’échanges quelquefois très intenses.

Le public présent a montré lors de toutes les réunions, une forte envie de s’exprimer et a souvent regretté le nombre jugé peu important de participants.

Comme on pouvait s’y attendre les interventions synthétisaient, la plupart du temps, des constats de dysfonctionnement de la société actuelle. Peu d’exploitation de ces constats sous forme d’analyses venait alimenter les débats, mais la durée des réunions, environ deux heures, ne permettait pas de longs développements. Si les propositions clairement exprimées ont été peu nombreuses, on notera souvent des propositions implicites qu’il s’agit de « décrypter ».

Quels enseignements tirer de cette expérience ?

Quant au pilotage de l’opération : logistique et communication

Un point très positif est le constat de l’engagement d’une partie de la société civile dans une telle aventure où il s’agissait de donner de son temps, de son énergie, de sa disponibilité, sans le moindre dédommagement d’aucune sorte. Le bénévolat est encore très vivace en Guadeloupe. C’est l’occasion de remercier tous ceux qui ont participé, à un titre ou à un autre, au groupe de pilotage. Mais l’implication du groupe n’a pas pu donner toute sa mesure, car il n’avait la maîtrise ni de la logistique, ni de la communication.

Nous avions dès le début souhaité nous appuyer sur les associations les plus actives des communes de l’archipel. Nous n’avons pas su convaincre nos partenaires institutionnels et c’est dommage, car certaines associations sont très actives et font un travail remarquable. S’assurer de leur collaboration aurait sans aucun doute permis une plus large participation des citoyens dans chaque commune, et probablement, une palette plus étoffée de propositions.

Nous aurions au moins pu éviter de déplacer inutilement animateur et rapporteur.

Nous avons eu quelques cas de salle vide et quelques cas, plus rares, de salle fermée.

Mais les salles, souvent ouvertes et accueillantes, ne manifestaient absolument pas aux habitants qu’il s’y passait quelque chose : pas d’affiche, de banderole, ni de musique, ce qui est le minimum dans des manifestations de ce type en Guadeloupe. Ceux qui se sont déplacés n’en ont que plus de mérite, d’autant que dans certaines sphères, le qualificatif de « mascarade » était volontiers utilisé pour parler des débats communaux.

Cette opération a bénéficié d’une bonne couverture médiatique dans ses débuts, même si la distribution des flyers n’a pas toujours été performante. Les derniers mois (juillet et août) ont pâti de la période des vacances, mais surtout de la diminution, voire de l’absence, de communication (début juillet) et, de toute façon, de l’inadaptation du plan de communication à la période des vacances.

A cela, il faut ajouter, la moindre disponibilité des municipalités en juillet et août. Résultat, il a fallu réduire le nombre de débats, ce qui a provoqué quelques frustrations. Enfin, le fonctionnement du site du projet s’est dégradé au fil du temps et n’était plus en fin de période un outil de communication fiable pour les citoyens qui s’intéressaient au projet.

On ne peut parler de communication sans évoquer le rôle de la presse. Le moins que l’on puisse dire est que la presse guadeloupéenne a peu joué le jeu. Elle a été plus « spectatrice » qu’ »actrice » à l’occasion d’une initiative où elle pouvait, nous semble-t-il, jouer sa propre carte. Les Guadeloupéens sont en effet souvent très critiques à l’égard de leur presse. Ces débats pouvaient être une bonne occasion de clarifier le rôle joué actuellement par la presse, et surtout le rôle que pourrait avoir la presse dans la Guadeloupe de demain.

Quant à la teneur des débats

La parole dans les débats était une « parole libérée », et nous avons la faiblesse de penser que l’indépendance (vis-à-vis du politique) affichée très tôt par le groupe de pilotage, y a été pour beaucoup. Cette parole libre, la Guadeloupe (le monde politique en particulier) est-elle prête à l’entendre ? Cette question, nous nous la posons encore, car c’est une question qui a toute son importance. En tout cas, la demande de débats de ce type s’est manifestée, certains participants ayant formulé même le vœu de poursuivre et d’élargir la réflexion.

Même si le nombre de participants n’a pas été à la hauteur de nos espérances, il est incontestable que le matériau qui a été récupéré, est quelque chose de très précieux. Sa valeur est inestimable pour des chercheurs et il devra faire l’objet d’analyses pour construire une image, la plus fidèle possible, des ressentis de la population, afin de permettre aux politiques de proposer un projet de société à la mesure des réalités constatées.

Quelle suite donner ?

Il est important de restituer le produit des débats. Nous avons en effet perçu une forte attente, mais aussi une grosse interrogation, car la Guadeloupe est méfiante, méfiance affichée car il y a déjà eu des débats organisés et dont on n’entend plus parler. Les gens peuvent tous citer une opération de ce type qui, selon eux, n’a rien donné.

Quelle est la bonne façon de « rendre » ?

Rendre de manière accessible et au plus grand nombre (un document léger, bien rédigé, clair..). Il s’agit de faire « tomber » la méfiance, la défiance manifestée par les participants.

Nos préconisations

Nous estimons fondamental de :

1) Rendre compte des débats afin de respecter l’engagement pris vis-à-vis des participants. Cela doit se faire sous une forme accessible au plus grand nombre. en tenant compte des handicaps et du douloureux problème de l’illettrisme.

2) Tirer le meilleur profit des échanges en repérant des lignes de force qui doivent guider les choix de politique publique. Il s’agit ici de prendre au mieux en compte les préoccupations des citoyens.

3) S’appuyer sur le réseau des associations qui garantissent le maintien du lien social. L’objectif est de les fédérer vers un objectif commun, une vision globale, dans l’esprit du « vivre ensemble ».

4) Renforcer le partenariat avec les associations et institutions, notamment celles qui ont participé à l’opération, dans le but de traduire en actions concrètes certains objectifs du Projet Guadeloupéen de Société et les soumettre au Comité Guadeloupéen du Projet pour accompagnement et/ou financement.

5) Renforcer le rôle de la Société Civile en continuant à « libérer la parole ». La parole libre est nécessaire pour que le monde politique ne soit pas coupé des réalités quotidiennes des citoyens.

Quel avenir pour le groupe de pilotage ?

• Le groupe de pilotage doit communiquer sur l’expérience originale qu’il a vécue avec une partie de la population.

• Le groupe de pilotage peut jouer un rôle dans le suivi de l’utilisation du matériau collecté lors des débats, dans une forme à définir. Cela nécessite qu’un minimum de moyens, en termes de logistique et de communication, soit consacré à ce suivi.

• Le groupe de pilotage peut avoir un rôle dans la mise en œuvre de ses préconisations, celles en particulier qui favorisent le recul de la méfiance des citoyens envers l’invitation à participer, à donner son avis, en un mot à jouer son rôle de Société Civile.

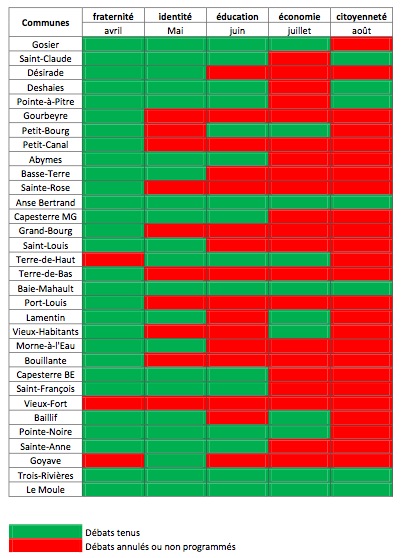

Bilan de tenue des débats sur les thèmes de société

D’avril à août 2012

Ils ont dit

"Je crois qu’au delà des échanges que nous aurons lors de ce congrès, il est de notre responsabilité d’interroger le peuple guadeloupéen sur ce qu’il souhaite vraiment en termes d’évolution de ses institutions.

Oui, la question des institutions doit être mise en perspective par les élus pour traduire ce mieux de politiques publiques que réclament nos concitoyens.

Mais elle doit surtout donner lieu à un débat ouvert, qui ne soit pas l’apanage des seuls élus, mais au contraire un débat franc et constructif qui associe la société civile en bannissant les arguments de la peur qui sont d’un autre temps." Jacques Gillot

Plus d’infos :

Place au XIIIe congrès des élus de Guadeloupe (Julie Montana, MAXImini)

CONGRES. Une perte de confiance des Guadeloupéens dans leur société (Boris Colombet, France-Antilles)

CONGRES. Hélène Vainqueur : « Respectons notre population et guidons-la d’un pas éclairé vers un avenir meilleur » (Boris Colombet, France-Antilles)

CONGRES. La question institutionnelle sera abordée (Boris Colombet, France-Antilles)

La « Gouvernance » en congrès (Karen Bourgeois, DOMactu)

Guadeloupe. L’incontournable question du statut politique (Frantz Succab, CNN)

Guadeloupe.

Le surprenant coup de gueule d’avant-congrès de Jacques Gillot (La rédaction, CNN)

Gillot arnaqué ou ar…niqué ? (Christian Céleste, Nouvelles Etincelles via CNN)

___

Illustration : Jacques Gillot, senat.fr

En savoir plus

[1] Présidente du conseil régional de la Guadeloupe depuis le 3 août 2012, elle succède à ce poste à Victorin Lurel.

[2] « Pour prendre en compte les choix possibles, je souhaite que les Guadeloupéens se prononcent »

Vos commentaires

Espace réservé

Seules les personnes inscrites peuvent accéder aux commentaires.